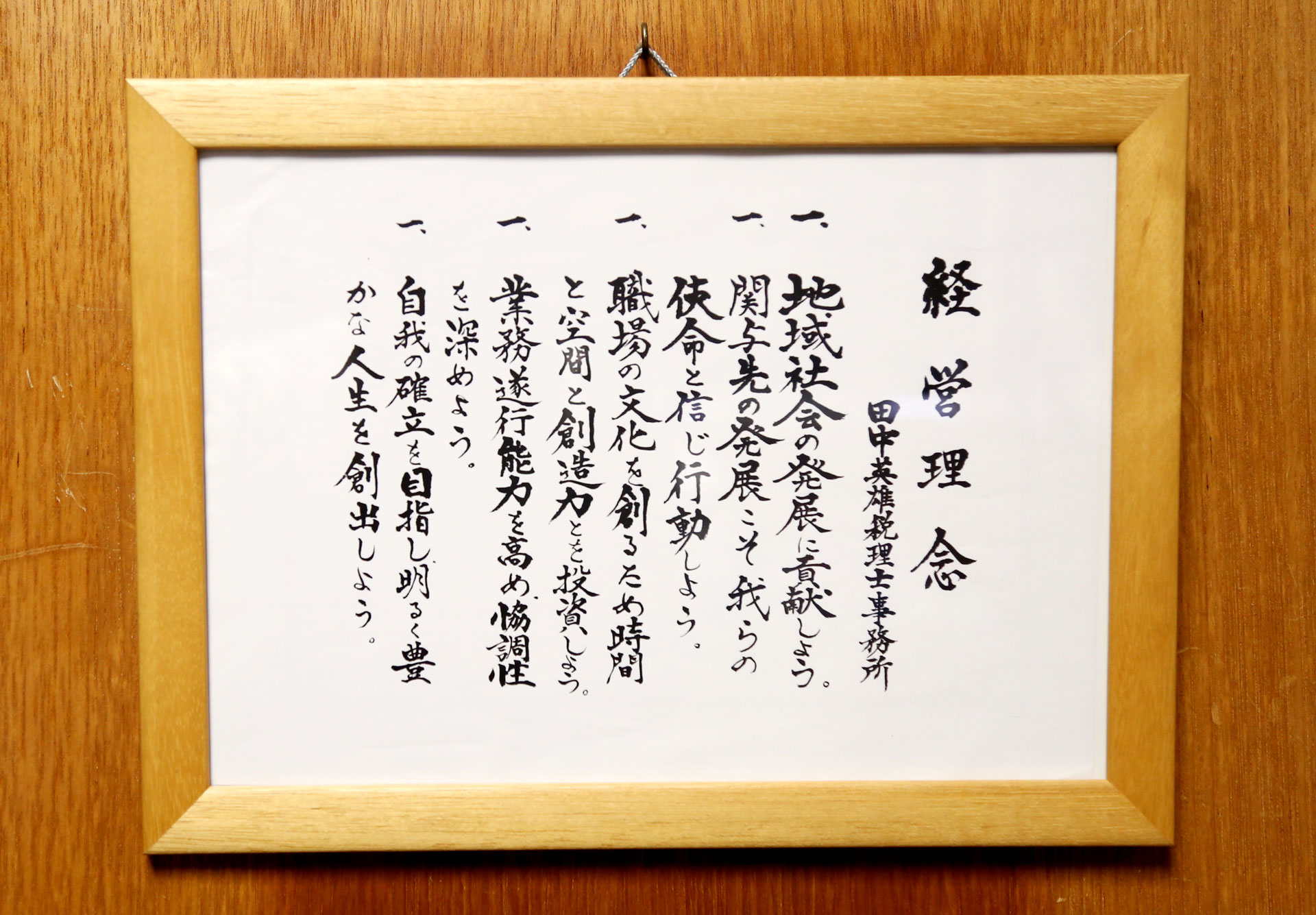

理念に込めた想い

新たに事務所を開くにあたって、私は少し臆病になり緊張していました。青雲の志を立てるのは今なのだと考えました。自分が税理士事務所を開くことの意義とは何なのかを明確にして、旗幟を鮮明にすべきだと思ったのです。

そして、これまでの生きてきた道をもう一度辿りながら自問自答し、私の心のなかにひそんでいる「想い」に耳を立てたのです。そして、心中で聴いたのが上の経営理念でした。

経営理念は、私にとって開業当時の青雲の志を鮮やかに蘇らせてくれます。職員にとっても、私の言動の幾つかを想起させるものだと思います。

ある税理士との出会い

私は、ある税理士の話をお聞きして税理という職業を誤解していたことに気付きました。それまでは、税理士とは、客の求めに応じて、上手いこと税金を安くするために存在する者だと思っていました。薄暗い事務所で傘の付いた裸電球の下、ワイシャツに黒い腕抜きをして、眼鏡を掛けて算盤をはじいている初老の男性のイメージがありました。

しかし、その税理士は、そんなのは違うというのです。

「戦後申告納税制度になった我が国では、納税者が適正に納税義務を履行するためには、事業の実態を反映した財務諸表を作り、それに基づいて申告をしなければならないことになった。企業会計のルールに従って帳簿を作成しなきゃならん、それを指導するのが税理士の仕事ということになったのだ。決算書の利益をもとにして税法という法律に基づいて納税申告書を作成することになる。税理士は会計の専門家であり、税務の法律家だ」と言われたのです。

そして、彼は次のようにも断言されました。

「税理士は、税金を“ちょろまかす”などというケチな仕事ではなく、社会や国家の屋台骨を支えていくべき崇高な職業だ」

その税理士は名前を飯塚毅といって、既に鬼籍に入られていますが、課税当局の厳しい税務調査に対しても租税法律主義に基づく論理展開で、権力の恫喝という恐怖にも屈せず、世間の誤解や荒波にも屈せず、自分に妥協せずに信念を貫き通し、結果、裁判所の判決で自説が認められ、国に対して勝利することで社会に衝撃を与えた人です。飯塚事件として記憶されています。

私は、税理士とは、弁護士みたいなところと公認会計士みたいなところがあり、格好いいなと思ったのです。税理士になってもいいかなと思いました。

その後、飯塚毅はTKCという税理士の団体を作り税理士の啓蒙をはじめられ、私はその一端に触れたのでした。

1.地域社会の発展に貢献しよう

戦後日本は諸制度を民主主義に基づいたものへと一新し、驚くべき経済発展を遂げました。税制も昭和24年(1949年)に、それまでの賦課課税制度から申告納税制度に大転換しました。自分で自分の申告所得額や税額を計算して、自分の責任で申告し、納税する制度になったのです。

事業の利益金額を計算するルールとして企業会計がありますが、税制もそれに基づいて計算すること求めています。複式簿記を基礎とする企業会計は、元々経営者にとって必須だったのですが、税制上も必須になったのです。つまり、賢い納税者として合法的に節税するためにも企業会計をマスターしなければならなくなったのです。

そして昭和26年に企業会計の相談や指導をするものとして税理士制度が改正されたのです。飯塚氏は、これらを踏まえて、「税理士は税務の法律家、会計の専門家だ。」と表現しました。

私は、多くの税理士がすでにこのように税理士業務をしているのだろうから、若輩の私が税理士を開業する意義を見いだせず、勤務していた税理士事務所を辞めなければならなくなった際には、一時はサラリーマンになろうと思ったのです。

しかし、友人の一人がそんなことを言うな、うちの親父は税理士会の会長をしているから、親父に相談してみろと言って頂き、彼のお父さんに励まされて開業することにしたのです。

ですが、私が税理士事務所開業する意義を見出せませんでした。強いて言えば、私が生まれた氷見市内には税理士試験で国税三法(所得税、法人税、相続税をいう。)を合格した税理士はいないようなので、氷見市ならば私が開業すれば、地域社会の発展の役に立てるかもしれないと考え、昭和61年2月に氷見市の自宅の一部を事務所に改造することにしました。勿論、私が相談した人のほとんどは県庁所在地の富山市内で開業すべきだと助言してくれたのですが・・・。経営理念の一つ目にはこの様な意味です。

2.顧問先の発展こそわれらの使命と信じ行動しよう

昭和61年(1986年)頃は、世界中で一気にPCが普及し、自分の事業の情報を得るために自らシステムを作って経営に活かす者が現れ、私も顧問先の個別在庫管理システムや販売管理システムを開発し始めました。

また、自分の事務所で使う所得税や法人税の税額算定シミュレーションシステム、個人事業を会社にした場合の節税シミュレーションシステム、消費税の選択シミュレーションシステムなど、多くのシステムを開発し、職員に指導して、顧問先に大きな成果をもたらしていました。これは、たまたま私の周囲にPCを使いこなすオーストラリア人や日本人がいて教えて頂けたからです。

しかし、中小企業経営者がITによりデータを収集し、これを経営に活用することを指導することは、どの税理士もまだ取り組んでいませんでした。そこで、企業経営のIT活用を支援することにこそ、自分が開業する意義があり、当事務所の使命たりうると考えました。

また、事務所経営は事業なので、投資があって回収するというサイクルがあるはずです。そこで私は、職員を採用し、専門知識を習得する機会を与え、様々な実務を乗り越えて成功や失敗の体験を積み重ねさせ、職員に人間としての能力を涵養してもらうことが、税理士事務所経営の成功の要点であると考えました。

このため、開業時に、大学新卒者を2名、会計事務所での経験者1名を採用し、私の家内が保母を辞めて副所長として入って、私を含め総勢5人体制でスタートしました。

手持ち資金は建物改造とPC購入などでなくなり、金融機関からの借入金500万円だけが給与や研修費の財源でした。職員が4人もいるのですから何をして貰おうかと考えました。顧問先を私が担当してしまうと、いよいよ職員の仕事がなくなりますので、私は担当を一切持たないこととし、職員の指導と職員の業務のチェックに徹しようと考え、全ての顧問先は職員の誰かが担当することにする旨を説明しました。

すると職員は、「所長は担当ゼロと言われるが、私たちも顧問先の担当がゼロ件なのですが」と、不安そうに言うのです。私は、「皆さん方に税理士事務所としての業務をこなしていける力が備われば、ちょうどその分の仕事がどこかから必ず舞い込むから心配は要らない。キチンと研修することが大事だ」と説明し、安心するように言ったのでした。

そして、実際その言葉通りに顧問先が増えていきました。入社初年度には、職員全員に年間200時間を目標として研修を受けて貰いました。世の経営者は真剣に、良いサービスを求めていると確信していましたので、私の方針には自信がありました。

重要なのは、税理士が担当を持たないことこそが、「独立した公正な立場に立つ」ことの要点だということです。意志薄弱な私の場合、ある顧問先を担当するとその顧問先に情が移り、独立した公正な立場で苦言を呈することができなくなるのです。

私の開業の考え方ややり方で、もし誉められるべき点があるとすれば、まさに、この直感、この判断だと思います。

経営理念の2番目は、このことです。

3.職場の文化を創るため時間と空間と創造力とを投資しよう

問題は、職員の仕事の環境を整えることでした。

そこで最高の環境を提供すべきだと考え、知識の源である新聞図書費に年間150万円の予算を計上しました。また、IT機器やシステムについては、その時点での最高のものを導入することを決意しました。IT関係は最新の最良のものを選び、日本のトップを歩いてきたつもりです。

開業3年目、平成元年(1989年)に事務所を氷見市本町に移転した際に、オフコンによるローカルエリアネットワークを導入しました。さらに、事務所のスペースをゆったりと取れるように、平成4年(1992年)には新しい事務所を新築し、仕事をしやすい空間を職員に提供しました。

恒産なければ恒心なし、豊かな基盤があってはじめて、豊かな発想や仕事ができると考えたのです。

経営理念の3番目は、このことです。

4.業務遂行能力を高め、協調性を深めよう

税理士は、顧問先、つまりクライアントと顧問契約を結びます。

よく似た職業として公認会計士がありますが、公認会計士が監査対象法人と結ぶ監査契約は、会社法監査、金融商品取引法監査とよばれ、監査対象法人が一般に公正妥当と認められる企業会計基準などに準拠して計算書類や財務諸表が作成され、適正に表示されているか、重要な虚偽表示がないかを監査します。

つまり、作られている計算書類に問題はないか調べ、その結果、問題があればこれこれの問題があった、あるいは問題はなかったとの報告書を作成し提出するのです。

これはある意味で、税法に基づき問題の有無を調べる税務調査と似ています。とはいえ、監査の場では、「これこれの問題があるのですが、どうすればよいでしょうかね」はありえません。監査した人は、監査結果を報告書に記載しなければならないからです。時によっては、「聞かなかったことにします」などとしている場合もあるかも知れませんが。

しかし、税理士は監査契約ではありません。顧問契約です。顧問先から脱税のことでも何でも相談を受けつけます。もちろん、脱税の話であれば止めるように説明しなければなりません。しかしながら、そのような場合であっても、脱税の相談があったことを税務署に報告することはありません。

もともと、税理士法第2条1項に税理士の業務として、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つが明示されています。第2項には会計業務が明記されています。また、税理士は顧問先と顧問契約を結びますが、これには相談業務が当然入っているのです。

しかし、監査契約では相談は禁物であり、監査の障害になる恐れもあるとみなされます。このため顧問先は、税理士に対し心を開くとともに、親密にいろんな相談ができるな信頼関係を作りたいと思っています。

一方、税理士は、あまり親密になりすぎないようにしなければなりません。顧問先に対して独立した公正な立場を維持できる範囲内での親密さは許容されますが、それ以上、親密にならないように配慮する必要があります。節度を保った上で親密な関係性を築くことによって、税理士には様々な相談事が寄せられることになります。

税務に関すること、会社経営に関すること、役員の人事に関すること等、“経営者にとっての信頼できる第三者の専門家”として、心強い相談相手になることができます。

当グループは、これまで持ち込まれた相談事については、基本的に断らないで受託してきました。このため、案件によっては、弁護士など他の士業の方々に協力して貰ったり、助けて貰ったりしてきました。

良い結果をもたらすには、正確で十分な情報や証拠資料を探しだすことです。何気ない資料でも違った視点から見れば、決定的に重要な事実を証明する証拠資料となることがあります。

この“違った視点”に気付く能力が肝要なのです。税理士にとっても弁護士等にとっても、正確で十分な情報と証拠資料を探し出すことが、依頼者に納得のいく結論を獲得させられるかの分岐点です。当事務所の職員は、その問題について弁護士等と協議しながら、これまで気付かなかった“違った視点”に気付けるように、業務遂行能力を高める必要があります。

また、税理士は、従来の実務処理や判例、学説においては損金性が否認されていた事柄についても、時代の変化とともに一定の条件に合致した場合に限っては、認められてもよいのではないかという事例にぶつかることが稀にあります。この場合、ただ前例を踏襲し、それはダメですと言っていたのでは、税理士としては勉強不足であると言わざるをえません。

我が国の社会において、唯一の税務の専門家である税理士としては、その法律の立法趣旨などにも遡って検討を加えるべきなのです。

上で挙げた損金性の事例の場合では…、

時代の変化があるとしても、やはり損金性を否認すべきか。

それとも時代の変化と立法趣旨などとを勘案した場合に、この損金性を否認することが妥当ではなく、むしろ一定の条件を満たしている限りにおいては、むしろその損金性を認める方が、社会のために良いのか。

そして、その損金性を容認するのが妥当だとするのならば、課税当局に対し、資料があれば丁寧に付して、全体的な説明を行った上で、了解を得る努力をすべきだと思われます。

ただでさえ先進諸国に比して、税務訴訟が少なく、納税者が課税当局に自説を述べることなど恐ろしくてできないと考えがちな我が国の納税者。そんな納税者の代理として、適正な納税義務とは何かをめぐって、課税当局の意見もよくお聞きした上で、信頼関係を構築しながら、本当はどうあるべきなのかを共に究明し、納得のいく結論を引き出し、顧問先にその経緯を説明して了解を得る。そのようなことも、税理士の本来の業務だろうと思います。

5.自我の確立を目指し、明るく豊かな人生を創出しよう

幕末から明治時代は、欧米の軍事力と文化に圧倒されて、舶来物は良く、日本のものは価値がないと、日本人自身も考えていました。立派な人物といえばシーザー、コロンブス、ワシントン、ナポレオン、リンカーン、エジソンなどと喧伝されていました。

「立派な日本人などいないもの」と、日本人も欧米人も考えていたことを残念に思い、日本にも世界に冠たる優れた人物がいたことを欧米人に知って貰おうと、明治27年(1894年)、「代表的な日本人」を欧米で出版した人物がいました。内村鑑三、その人です。

当時は、不平等条約もあり、日本人は国際舞台で堂々と自分のアイデンティティーを語ったり、自説を開陳したりすることが、とても難しい時代でした。政治や軍事での劣勢が劣等感を生み、日本人は自国の歴史や文化を卑下したのです。このため、全人類にとっても貴重な全国の仏像、絵画、彫刻などが、二束三文で欧米の美術家に買収されたり、破却されたりしました。

これを悔しと思っていた内村鑑三は、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮の5人を取り上げ、その生き様を冷静に描き出し、その人間としての素晴らしさを世界にアッピールしたのです。

これは、欧米人に大きな反響をもたらし、J・F・ケネディはこの本で上杉鷹山に大きな感銘を受け、政治家を志したことは有名な逸話です。陸奥宗光がイギリスを説得して、不平等条約の要の一つ治外法権撤廃を勝ち取ったのは、「代表的な日本人」の出版と時を同じくした、1894年のことでした。

彼等の他にも、欧米の文学かぶれの風潮のなか、万葉集など短歌や俳句などの素晴らしさを再評価したのは正岡子規、仏教美術や日本画など日本の芸術を再評価した岡倉天心やフェノロサなどが、それぞれの分野で、世間の逆風のなか堂々と信念を貫きました。

彼等の志は、日本人にアイデンティティーを卑下することなく、人間としての尊厳を保持することを覚醒させることだったと思います。その上で、グローバルに欧米にも視野を広げ、その良いところを評価して取り入れて、新たな文化、価値観、生活や社会の在り方を作り上げていくといった姿勢を、自らの生き様で示しました。

これは、自我を確立するということです。

自我を確立してはじめて、自分の考え方を作ることができます。“考える基準”ができるのです。自我を確立するために人は、様々な本や事物を読んだり、見たり、聴いたり、そして、自らの身で体験したりしなければなりません。人生は一回きりです。誰もが、たった一回きりの人生。自分の納得できる、自分でも良くやったと誉めて上げられる人生を生きたいと考えるはずです。

大正8年(1919年)、第一次大戦後のベルサイユ条約により国際連盟が生まれ、日本は常任理事国の一つになり、新渡戸稲造が国際連盟事務局次長に選ばれるなど中心的役割を担い、公平な判断と対応をしたとされています。

大正から昭和10年(1935年)頃までの時代は、大正デモクラシー、大正ロマンともいわれ、社会の習慣や伝統の強い影響のもと、人々は自分の考えを言ったり、行動したりするようになりました。自我の確立を求めて人々が、様々な分野において、自分の責任で新しい事業や文化を作り出して、新たな社会が形成されていったのです。

太平洋戦争の敗戦から70年経った今の日本人は、自我の確立を目指すことにおいて、大正から昭和の初めの域に達していないように思います。当時と比べ、物質的な豊かさは優っていると思いますが、心の豊かさでは劣っているのではないかと思います。

自我については、良い悪いもなければ、好き嫌いも問題とすべきではないと思います。真摯に、私はこの様に考えている、この様に感じた、私はそれには賛成だ、これには反対だと、意思疎通ができることが大切です。

組織を運営する場合、意思疎通の場を設けることがありますが、その場で自分の意見を周りの人に説明できることが重要です。また、他の人が話していることを聴いて理解できることが重要です。よく分からなかったら、聞き返したり、質問したりすることが大切です。

意思疎通の場、例えば会社内での幹部会議等ですが、そういう場で話し合いが弾んでいるでしょうか。社長が出席している場合などは、“お通夜”といわれる状態も多いのではないでしょうか。

海外での会議は時間も短いし、何を主張しているのか明確であり、賛成・反対やその理由も明快です。せっかくの会議の場において、そのような意思疎通ができないのならば、「自我の確立を目指し、明るく豊かな人生を創出しよう」には繋がらないのではないでしょうか。

これが5つ目の意味です。